無印良品成長の秘密

無印良品の金井会長と会食時に、『最近のMUJIの衣料は良くない!』と述べたら『何処がどう良くないですか?』と食い下がられたので、幾つか説明したらじっと耳を傾けられ、じっと聞き入っていました。後日、詳しく話を聞かせて欲しい、と連絡がきたので本日行って参りましたら驚きました。金井さんだけかと思っていたら、20名の衣料部隊が勢揃いでした。『外部の生の意見を聞く機会がないので』と言われ、忌憚の無い意見を1時間余り話して参りました。その後、金井会長は皆で『今のお話をどう捉え、どう活用すべきか』とブレストに入られました。自社の悪口を言っている本人を迎えて、社員に話をを聞かせ、「他人は、消費者はこう見ている。だからMUJIはどうするべきか」とすぐに、ブレストに入りました。今、小売が忘れてしまった、『謙虚』『即行動』が此処には在りました。机上ではなく、皆と徹底したブレスト、上司の率先、羨ましいとどうしたらにMUJIの強さの源を見たと思いました❗流石、MUJI、! ますますMUJIが好きに成りました!

今、考えるべき事

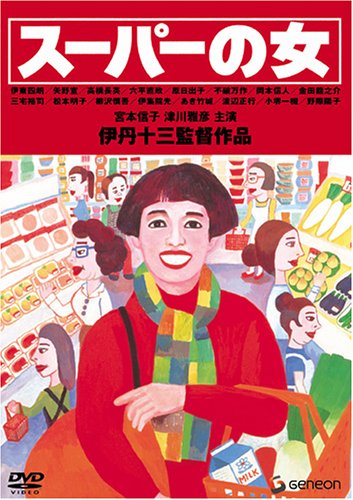

伊丹十三監督の「スーパーの女」をTVで見ました。1996年制作の、近所に大手スーパーが進出した事により苦戦する町のスーパーが、利益のみを追求する大手に対して、『お客様』がスーパーに『何を望んでいるのか』を徹底的に追求した結果、大手に打ち勝つというストーリーです。この中で主人公が『お客様がスーパーに望んでいるのは新鮮で安い事』と言い切るシーンがあります。正にお客様のニーズを言い当てている言葉です。続けて『これができずに高い肉や魚を一番良い場所に置くのは見栄だけ❗』とも言うのです。この言葉を聞いて、今苦戦している小売業全てに当てはまる事だと思いました。百貨店の存在意義は?メーカーが造るべき物は?目の前のお客様が自社に対して何を望んでいるのか今こそ真剣に考え直す時期が来たのです。苦戦している理由は正に此処にあると思います。

中国の百貨店事情 第二回

中国の小売業は現状どうなっているでしょう。百貨店は日本と違い、所謂ディベロッパー業態です。場所を貸しているだけで自主売場は持ちません。メーカーが直接借りる場合もありますが、大抵は代理商と呼ばれる販売専門会社がメーカーから商品を買い取り、場所を自ら借りて販売するのが一般的です。代理商は正規価格の2~3倍の上代を付け、そこから20%off30%offと下げていくやり方です。ですから隣同士の百貨店でも同一商品が違う価格で販売されていることは日常茶飯事なのです。一物多価は当たり前です。消費者は口コミで情報を得て(新聞は無いし、有っても読みません)一番安い店舗で買うのです。ですから百貨店内では至るところで年がら年中バーゲンをやっている状況になります。百貨店は家賃収入なので一切関知せずです。しっかり日本型で管理ができているのは上海にある杭州大厦と北京の新光天地位です。

大多数の地元百貨店はMDは全く無く、雑多な店舗が無秩序に並んでいるだけで、家賃を多く払える企業(個人商店も多くあります)が一階を占めるのです。故に一等地には金ショップが多く占めています。最近ではパン屋もブームなので1楷に在ることが多いです。その為、売場区画は細かく区切られ、まるで東京御徒町にあるアメ横にいるようです。

中国の小売業全体に言える事ですが、消費者は圧倒的に若手で、50代から上は全く相手にしていません。これは50代から上は収入が極端に少なく、政府の恩給や年金額が、急成長した実態経済とリンクしていないからです。その為、年よりは購買対象から全く外されてしまっています。若い層は共稼ぎが原則で、基本収入以外に必ずアルバイトをしており、結構な収入を得ています。月給二人分で35万~40万で1~2億円のマンションを平気でローンを組み、ブランド物を買うのです。この層をあらゆる小売業が狙い、競争は激化しています。特にネットの隆盛は目を見張るばかりで若い層は仕事中でもネットに夢中です。結果、中国の百貨店は一年中バーゲン競争下に在ることになったのです。

上海 杭州大厦

セレクトショップの盛衰

オープニングセレモニーが表参道店を残して閉店するそうです。一時は海外ラグジュアリーブランドを擁したセレクトショップは花盛りでしたが、ここ数年苦戦中でした。セレクトショッ、プは元来一人のバイヤーが自信のファッション感性を全面に押し出し、その感性の具体的表現としてのコーディネートを売りにして伸びてきた業態です。しかし、規模が大きくなるにつれ、一人のバイヤーでは対応しきれなくなり複数バイヤーがバイイングに携わるざるを得なくなると、テイストにぶれが出るようになり、セレクトショップの良さは崩れてしまったのです。現在も健闘しているのはオーナーがしっかりテイスト管理している僅かな店だけです。調子に乗り、店舗数を増やし、固定客ではなく数を売ろうとしたショップは生き残りに必死なのです。元来高額なファッションを扱うのでフリー客を狙うのではなく、固定客を育てていくのがセレクトショップです。現在でも固定客を大事にしてむやみな出店をせず好調なのは、名古屋のBOLS1987位でしょう。特にメンズセレクトショップは時間の問題と言われ、オーナーは如何に大手商社やファンドを騙して売り逃げするかに腐心しているようです。

BOLS1987名古屋三越店

中国の百貨店事情 第1回

中国国内で大手中堅百貨店の知人から連絡がありました。「昨今日本のファッションブランドの撤退が続いているが、日本の状況を教えて欲しい」というものでした。最盛期には日本の名だたるブランドやショップはほとんど進出していましたが、今も残って踏ん張っているのは数えるばかりです。それも代理商が、買い取った商品の残りを売り切る迄仕方なく販売しているのが実状です。唯一、中国資本に買収された(株)バロックだけが、現地化を推進して生き残っています。

原因として、日本の多様化し高度化した消費者の感性と、急速に国際化を果たした中国人の感性はまるで違う、という単純且つ当たり前の事に気づかす、日本で販売している商品をそのまま安易に投入しているだけでは売れなくなるのは時間の問題だったのです。例えば、中国では「赤」色は縁起が良い色で、必ず無くてはならない色なのですが、日本では単なる流行色なので品揃えされていない事がほとんどです。そして、日本ブランドコピーブランドには日本では展開のない「赤」が展開され、しかも価格が日本ブランドの2/3~1/2の為競争に負けてしまったのです。しかも、日本ブランドといっても中国生産品は全く人気は無いのです。

欧米ブランドはラグジュアリー以外でも、素材や縫製にこだわったブランドは人気があります。イタリア製生地使用であったり、欧州生産(厳密には旧東欧)であったりして、デザインだけでなく高品質を全面に打ち出して成功しているのです。日本メーカー製品は、デザインは韓国に負け、素材や縫製でのかつての優位は大多数の中国人の関心を、家電や車のようには得ることはできていないのです。日本で流行っているというだけのMDでは最早通用しないのです。

こうして日本ファッションは撤退を余儀無くされているのです。工場があるからといって安易な出店政策はいとも簡単に崩れてしまったのです。

ブランドに限らず、百貨店や総合スーパーもしかりです。伊勢丹や高島屋、大丸の店舗は軒並み大苦戦です。これは現地調査を充分行わす、安易に代理商に任せきりにした付けが回って来ているのです。日本もかつては「パリで流行っている」とか「NYでモデルが着ていた」などと言って流行最先端を気取った業界人が流行をリードした時代がありましたが、現在の消費者はそんな猿真似には全く踊りません。日本はこんな状況に消費者が進化するまで50年掛かりましたが、中国スピードは5年で変わっていたのです。全く日本企業は戦前と同じで、根性と安易な希望的観測だけでビジネスを組立ているとしか思えません。

日本企業は時代の流れと消費者の変化についていけていないのです。日本でも中国でも!

近鉄百貨店

昨今、百貨店に大型インショップ導入の動きが盛んになっています。古くはファッションブランドに始まり東急ハンズ、ユニクロへと続き、ニトリ導入迄になりました。小売が小売業を導入する事はどうゆう意味や意義があるのでしょう。導入する側は導入するブランドによる売上や家賃による収入増加を期待するのと、そのブランドの集客力にも大きな期待が寄せられています。この方式が進むと、百貨店はよりディベロッパーに近づき、最終的にはファッションビル化するでしょう。問題は百貨店が意識して最終形態として業態変換を行っているか否かです。百貨店には数多くの社員がいますが、売場をテナント化してしまうと、余剰人員化してしまい、多くの社員が路頭に迷う事になります。大丸百貨店は「百貨店という業態に拘らない」と明言し、ディベロッパーへ、着々と業態変換を推し進めているように見えます。

しかし、百貨店マンとして完全にディベロッパーとして生まれ変わるにはどうしてもジレンマが残らざるを得ません。小売業とディベロッパーは全くもって別の業種で、百貨店がブランドを消化仕入れで入れるのとは訳が違うのです。入れた後の管理運営ノウハウも無いうえ、どうしても「売上を自分達で管理したい、顧客と直接触れ合いたい」という願望は切り捨てられないからです。

まして、業態変換が完了するまで、数多くの同僚の失職を見ざるをえない事は決して楽な事ではないからです。

そんな中、近鉄百貨店は自ら人気業種のフランチャイズになり、自社に導入を計っていく方針を強化するそうです。こうすれば、人気があり集客力があるテナントを導入でき、雇用確保にもなるという、一石二鳥がみこまれる訳です。

百貨店がその看板を掲げる為には、自ら仕入れ、自ら販売するという不文律が有りましたが、時代の流れと共に、生き残る為には変化せざるをえない事は必然なのでしょう。

百貨店は消費文化の担い手として、単に商品を販売するだけでなく、文化催しや物産展等、消費者を楽しませて来ました。ここへ来て、その余力はありません。生き残りを掛けて、どのように変わっていくか見届けたいと思います。

ガイアの夜明け

1月5日の「ガイアの夜明け」で、『百貨店は消滅か進化か』というテーマの下、熊本の鶴屋百貨店が大きく取り上げられていました。鶴屋社長が「お客様を家族、親戚と思ってどうしたら満足して貰えるか考えています。」と話されていました。開店前にお客様を店内に入れ寒さを凌いで頂く、とか、社員発案のイベントを積極的に行う社員のモチベーションを上げる、コンシェルジュサービスで徹底して顧客を囲い混む等で、百貨店人からみればどこの店でも当たり前に行っている事のように見え、目新しさは感じませんでした。しかし、これが大きな成果を上げているそうです。何処が他社と違うのでしょう?幾つか要因は有るのでしょうが、最大の原因は、社員が「やらされている」感ではなく、現状に危機感を持ち、自分達で何とかしなければという積極的参加意識がとても高いと言うことではないかと思いました。

村上りゅうが最後に、『百貨店業界が生き残るのではなく、どの企業が生き残るか、と言うこと』と締めくくっていましたが、正にそのとうりだと思います。